Félix foi meu primeiro goleiro. Ouvi seu nome junto com Fluminense e decorei para sempre. Em geral, os garotos passam a torcer por seus times por causa da camisa, das bandeiras e do escudo. Eu, não: torci por causa do nome, da palavra, sem sequer ter visto escudo e bandeira. Fluminense é uma palavra amável. Só depois eu descobri o maravilhoso escudo, mais os lindos botões do Cracks da Pelotas, transparentes. Por fim, o lindo time de panelinhas brancas, apaixonante.

Vi Félix em campo algumas vezes. Toda hora me abraçavam e me levantavam. Eu nem gostava, mas o que um garoto de seis ou sete anos pode fazer diante do mundo? Aceitar. O motivo era nobre: o Fluminense fazia gols, gols e gols. Tinha um dos maiores times de todos os tempos, seu camisa 10 era Rivellino. Eu gostava mesmo era de comer cachorro quente no Maracanã, gostava das cores e da linda nuvem mágica de pó de arroz – estávamos todos no céu cantando as vitórias tricolores.

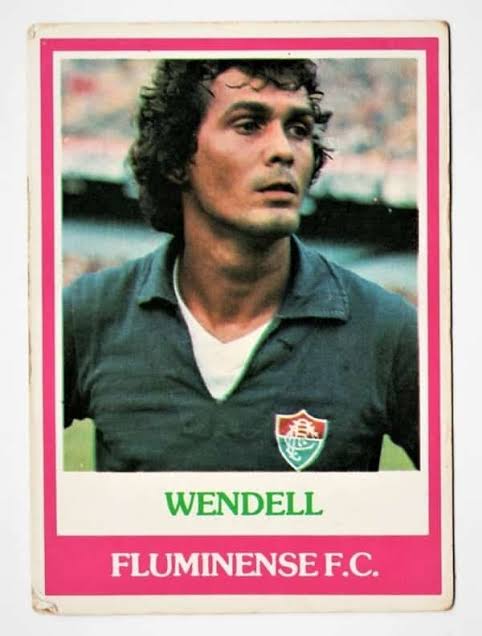

Depois Félix saiu e entrou Renato, também campeão, mas aí o novo goleiro teve um problema de coluna e o Fluminense contratou Wendell. Em 1977, o Flu já não tinha mais o melhor time do mundo, mas ainda contava com jogadores de alto nível. Ganhou a respeitada taca Teresa Herrera no exterior, mas não teve êxito local e nacional. Bom, os torcedores não ficavam desesperados porque tínhamos sido campeões em 1969, 1970, 1971, 1973, 1975 e 1976. Nada mal. Wendell, Edinho, Marinho Chagas, Pintinho, Cléber, Rivellino, Doval, Rubens Galaxe, era uma tremenda base. No banco, os efêmeros César “Maluco” e Dirceu Lopes (monstruoso, mas praticamente não jogou).

Jorge Curi berrava a plenos pulmões na Rádio Globo “AGAAARRAAAA, WENDELL!”. Waldyr Amaral, mais contido, tecia loas ao goleiro durante a narração. Eu, garoto, ouvia e via. Admirava. Wendell era grande, de gestos elegantes, nada espalhafatoso. Parecia sempre tranquilo. Era um goleiro, uma garantia, do mesmo jeito que o veterano Lessa era para Gilberto Gil quando compôs “Tradição”. Eu ouvia e via. Isso durou uns dois, quase três anos. Aos poucos aprendi que os jogadores iam embora, eu fui na despedida de Luiz Fumanchu, e aí chegou a vez de Wendell. Ele e Renato saíram, chegou a vez do jovem Paulo Goulart, que a torcida chamava carinhosamente de Paulinho.

Depois que Wendell foi para o Santa Cruz e mais tarde para o Guarani, é que entendi seu tamanho ainda muito maior do que eu pensava. Que teve tudo para ser titular na Copa do Mundo. Que fez jogos monstruosos pelo Botafogo. No meu olhar de criança, ele era só o grande goleiro do Fluminense, que merecia atenção e admiração a cada lance, jogando de verde ou cinza, trazendo segurança ao gol do Flu. Paulinho virou titular, pegou pênaltis espetaculares e ajudou o Fluminense a ganhar o grande título de 1980. Nós o adorávamos, mas eu nunca me esqueci de Wendell, por motivo justo: ė que os craques exercem fascínio permanente sobre as crianças torcedoras, mesmo quando não ganham um título considerado muito importante.

Em pleno meio de Carnaval, entre a folia, o descanso e certa melancolia, à espera do clássico com o Vasco, eu lembrei de Wendell. Lembrei de suas camisas, de sua elegância, de sua calma, de defesas espetaculares que pareciam simples, e aí me dei conta que só o futebol te transporta dos 55 anos para os 10 de vida num rompante, com justiça e verdade. Por isso, entendo perfeitamente as crianças enlouquecidas por Fábio: eu também fui assim, quando meu tempo era apenas um enorme futuro pela frente.

Agarra, Wendell! Ainda me lembro.