Apresentação (por Paulo-Roberto Andel)

Por muito tempo, tenho percebido os bolsões de ódio que hoje fazem de parte da torcida do Fluminense um grupo dividido em dois, tendo uma Faixa de Gaza a separá-los. A cada novo jogo, dependendo do resultado, o ódio é disparado conforme as necessidades políticas dos manifestantes. Inclusive já fui vítima desse ódio, disparado por subsubsubsubcelebridades mergulhadas no fel da inveja. Uma pena.

Em alguns casos, os discursos de ódio diária e reiteradamente repetidos nas redes sociais chegam a constranger e afastar torcedores do clube, acostumados que foram por décadas com um ambiente de fidalguia e respeito. Qualquer vitória, empate ou derrota é o ponto de partida para agressões e negações do contraditório. “Eu sou a locomotiva, você é uma merda”. A selvageria é tamanha e mesquinha a ponto de nomenclaturar críticos da atual gestão do clube – e até mesmo torcedores que apenas fazem sugestões – como “gente que torce contra”, um argumento difícil de ser sustentado por qualquer pessoa minimamente informada sobre futebol.

É muito claro perceber onde está localizada essa campanha de ódio. Murais de Facebook e do Twitter acumulam toneladas de sentenças coléricas, às vezes fugindo dos mais elementares princípios da racionalidade, ainda que se imagine eventuais interesses pessoais por detrás de um cenário de rancor, ameaças e a prática de diversos crimes virtuais.

O que foi construído na Terra com base no ódio que deu certo? Somente o Black Sabbath, e ainda assim como manifestação artística.

Só. Mais nada.

Vivi por muitos anos numa torcida de amigos. De gente que se abraçava. Os mais jovens, quando estavam desacompanhados, eram levados às suas conduções pelos mais velhos. Tudo muito diferente dos cenários recentes, que têm sofrido grave acirramento desde as eleições tricolores de 2013.

Acontece que não sou um especialista nas relações humanas e filosóficas e, ao contrário, dos que dedicam seus dias a empunhar a bandeira da discórdia entre tricolores, não me cabe passar aos leitores assuntos que não domino. Assim sendo, para mergulhar neste difícil tema que é o inusitado ódio entre tricolores, consultei uma das personalidades contemporâneas dos estudos filosóficos no Brasil: Marcia Tiburi.

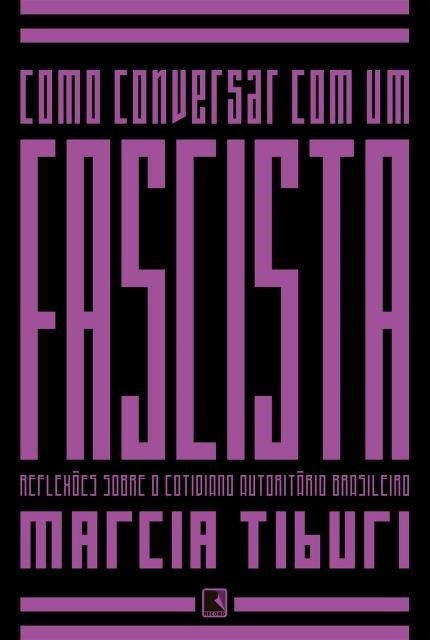

Muito gentilmente, Márcia autorizou a reprodução de seus originais publicados na Revista Cult e que também estão no livro “Como conversar com um fascista?” (Editora Record, 2015). Neles, ainda que a abordagem seja feita em muitos outros campos do cotidiano e da sociedade, é possível refletir sobre várias situações que hoje cercam a dialética de parte da nossa torcida e, na pior parte, a disputa política no nosso clube.

Assim sendo, que esta coluna sirva fundamentalmente como um suporte aos leitores para rejeitar divisionismos, fulanizações e macartismos. Uma das maiores especialistas do país debate a insanidade da negação do argumento do outro, e nos leva a refletir que um diálogo odioso está fadado à morte.

O Fluminense precisa de união, e ela só pode ser obtida por meio dos atos de seus torcedores e representantes em todas as esferas.

xxxxxxxxxx

Para adquirir o livro “Como conversar com um fascista”, CLIQUE AQUI.

Para livre download do capítulo 2 do livro “Como conversar com um fascista”, CLIQUE AQUI.

Para acessar o blog de Marcia Tiburi na Revista Cult, CLIQUE AQUI.

Marcia Tiburi é graduada em filosofia e artes e mestre e doutora em filosofia. Publicou diversos livros de filosofia, entre eles “As Mulheres e a Filosofia” (Ed. Unisinos, 2002), Filosofia Cinza – a melancolia e o corpo nas dobras da escrita (Escritos, 2004); “Mulheres, Filosofia ou Coisas do Gênero” (EDUNISC, 2008), “Filosofia em Comum” (Ed. Record, 2008), “Filosofia Brincante” (Record, 2010), “Olho de Vidro” (Record 2011), “Filosofia Pop” (Ed. Bregantini, 2011) e Sociedade Fissurada (Record, 2013). Publicou também romances: Magnólia (2005), A Mulher de Costas (2006) e O Manto (2009), Era meu esse Rosto (Record, 2012). É autora ainda dos livros Diálogo/desenho, Diálogo/dança, Diálogo/Fotografia e Diálogo/Cinema (ed. SENAC-SP).

É professora do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie e colunista da revista Cult.

Sobre um desafio teórico-prático

O genocídio indígena, o massacre racista e classista contra jovens negros e pobres nas periferias das grandes cidades, a homofobia, o feminicídio, a manipulação das crianças, em poucas palavras, o ódio ao outro, se estabelece em nossa sociedade no âmbito do extermínio da própria política. Sabemos que é preciso exterminar a política para que o capitalismo selvagem (tendencialmente, sempre selvagem) se mantenha. É preciso exterminar o desejo de democracia pelo autoritarismo efetivado na prática diária. Para exterminar a política é preciso que o povo a odeie e é isso o que o autoritarismo é e faz.

O autoritarismo é um modo de exercer o poder, mas é também um ideário, uma espécie de regime de conhecimento. Como visão de mundo, ele é fechado ao outro. Ele opera pelo discurso e pela prática sempre bem engrenadas que se organizam ao modo de uma grande falácia, ao modo de um imperativo de alto impacto performativo: o outro não existe e, se existe, deve ser eliminado. Ora, dizemos “regime de conhecimento” pensando na operação mental da negação do outro, mas o conhecimento como gesto na direção do outro é justamente o que é destruído pelo autoritarismo que se basta como máscara sem rosto do conhecimento transformado em ideologia, ou seja, em ofuscamento da verdade social.

Tudo o que não presta

Nada do que possamos chamar de conhecimento pode ser concebido fora de seu registro ético-político. Se o registro do conhecimento funciona pela negação do outro, o conhecimento nega a si mesmo. Sem o outro, o conhecimento morre. O enrijecimento é uma prova da morte do conhecimento que se torna cegueira ideológica. A ideologia é a redução do conhecimento à fachada, como que sua máscara mortuária. O conhecimento, que deveria ser um processo de encontro e disposição para a alteridade que o representa, sucumbe à sua própria negação. Daí a impressão que temos de que uma personalidade autoritária é, também, burra, pois ela não consegue entender o outro e nada que esteja em seu circuito.

A propaganda é o método que sustenta a negação do outro. A propaganda fascista, a propaganda do ódio, que prega a intolerância, que afirma coisas tão estarrecedoras, como fez o famoso deputado Heinze ao dizer que “quilombolas, índios, gays, lésbicas”, são “tudo o que não presta”, é a destruição do conhecimento, como relação com o outro, que está na base do desejo de democracia. Autoafirmação de ignorância, assinatura de estupidez. Mas é, ao mesmo tempo, a destruição da política por um discurso antipolítico de um agente que deveria ser político, mas que está, contudo, voltado para o instinto de morte antipolítico.

Em casos como o desse discurso podemos falar em uma prática discursiva “tanática”, exemplo perfeito da “tanatopolítica” contemporânea. Típico discurso fascista. Mas a quem esse discurso convence? Eis uma questão que precisamos nos colocar, até para poder combater o mesmo discurso ou para criar alternativas para a sobrevivência de uma política democrática, para uma política melhor, para um poder da diferença, um poder compreensivo que acolha a tradição dos oprimidos.

Quem fala o que fala, sem nenhuma responsabilidade, por um lado deve ser legalmente questionado, por outro, é preciso colocar em jogo a questão das condições de possibilidade que, na cultura, fazem surgir falas como a do deputado citado. Como alguém pode se autorizar ao discurso fascista que é fomentado por sua propaganda? De outro, quem é suscetível à esta propaganda? Se a propaganda fascista que é um tipo de discurso – e uma verdadeira metodologia de alienação social – continuar vencendo, não teremos futuro. Em que direção devemos agir diante desse estado de coisas?

Experimentum Crucis

É neste contexto que podemos nos colocar a questão da qual proponho que façamos um “experimentum crucis” teórico-prático: como conversar com um fascista? Digo isso pensando que podemos avançar para além do discurso da denúncia e da queixa. Quem se sente atacado nem sempre deve contentar-se com a posição de vítima. Colocar-se na posição de vítima é um perigo e é muito diferente de ser sujeito de direitos. É uma péssima estratégia em tempos em que o poder está em mãos perversas que adoram imolar vítimas no altar do Estado e do Capital.

A vítima, dizia um sábio alemão que lutou contra o fascismo, sempre desperta o desejo de proscrever. Empoderamento é a saída. Contra a posição da vítima, podemos pensar na posição do guerreiro sutil, aquele que desafia o poder desde a sua interioridade, desde seu núcleo duro, para desmontá-lo estrategicamente. Neste ponto, em bases sutilíssimas, podemos falar de diálogo e a questão “como conversar com um fascista?” se torna um emblema do desafio democrático.

Quem luta por direitos sabe que a conversar é impossível. Mas da possibilidade de perfurar a blindagem fascista depende o recuo do fascismo, infelizmente, a cada dia renovado pelo fomento da propaganda fascista dos políticos antipolíticos e dos meios de comunicação de massa. O diálogo é, neste caso, a “metodologia democrática” básica que poderia operar em situações privadas ou públicas. O diálogo parece impotente diante do ódio. Ele parece delicado demais. Mas o diálogo em si mesmo é um desafio. Um desafio micropolítico, cuja colocação em cena pode nos ajudar a pensar no que fazer, no como agir em escala macropolítica.

Estamos no terreno de uma estratégia teórico-prática. Esse desafio tem três tempos:

1- O tempo do outro, tempo apavorante enquanto o outro é sempre o desconhecido, aquele que ameaça em algum sentido a “minha” ordem;

2- O tempo da abertura de si que implica perceber-se como um outro, o que só se dá ao nível do imaginário e do discernimento, pois jamais teremos acesso ao sentir e pensar do outro, assim como ele não terá do nosso, senão pela exposição cuidadosa do que sentimentos e pensamos;

3- O tempo interminável, a saber, o da permanência na experiência do diálogo, ou seja, a manutenção qualificada da metodologia. Em outras palavras, permanecer no lugar do diálogo como insistência no encontro. Não ceder ao ódio, permanecer tentando entender e, ao mesmo tempo, oferecer certo desentendimento como oportunidade ao outro de entender, ele mesmo, a diferença para a qual está fechado. Nesse sentido, o diálogo é resistência.

O diálogo não é a conversa entre iguais, não é apenas uma fala complementar, mas a conversa real e concreta entre diferenças que evoluem na busca do conhecimento e da ação que dele deriva.

Para que o diálogo ocorra é preciso haver isso que chamamos de abertura ao outro. A abertura existe na mentalidade democrática, ela está aberta ao outro em função de experiências cognitivas e culturais. A abertura não existe no caso de uma personalidade autoritária, fechada ao outro também por motivos cognitivos e culturais, motivos que incidem na formação da experiência pessoal e coletiva.

A conversa com a alteridade que vai além dos argumentos, tem um ponto decisivo no âmbito afetivo. Não do sentimento apenas, mas do modo como nos “afetamos”, no sentido do que fazemos uns com os outros. Se o democrata está aberto ao outro, seu grande desafio pode ser mostrar como produzir essa abertura ao outro em nossa sociedade. Daí o sentido crucial do lema “como conversar com um fascista?” que se torna, na contramão, um imperativo experimental democrático que precisa ser antecipado na conduta de quem quer produzir democracia hoje.

Não podemos apenas nos queixar que essa abertura não existe, mas pensar em como deve ser produzida. Em outras palavras, a questão pode ser a de como apresentar a experiência do outro a quem ainda não o concebeu? Penso nesse caso, em uma didático-política e em uma estético-política. Infelizmente, não temos as instituições convencionais agindo nessa direção. As instituições negam o outro. Precisamos, portanto, mudar as instituições, ou criar instituições capazes de contemplar o outro.

Sabemos que nossos povos nativos eram, e são, abertos ao outro, assim como sabemos que os colonizadores não eram e que os “ruralistas” de hoje não são. Sabemos que os machistas e sexistas, que os exploradores e manipuladores em geral, também não são. Na base de todos eles está o princípio do fascismo como ódio aos diferentes. Os diferentes que devem ser excluídos. O fascismo produz opressão de um lado, de outro, seduz para a forma autoritária de viver garantindo aos que vivem esvaziados de pensamento, ação e afeto, que o mundo está bem como está. O fascismo cancela, ao nível do discurso exposto nas mídias, nos púlpitos e palanques que constroem opiniões públicas e mentalidades coletivas, a chance de pensar no que estamos fazendo uns com os outros que poderia nos garantir uma vida mais prazerosa. Precisamos revitalizar esta pergunta como pergunta coletiva capaz de orientar nosso diálogo. O fascismo também colonizou os prazeres pelo estético-moralismo que é o consumismo ao qual foi reduzida a antiga e emancipatória categoria ética da felicidade. Mas não devemos aderir a isso só porque as coisas se apresentam assim hoje.

Treino para o ódio

Dizemos há séculos “o poder corrompe” como se tivéssemos sido treinados para essa citação formal, sem que saibamos muito sobre seu conteúdo. Assim como muitos dizem “tudo o que não presta” imitando uns aos outros no gesto espetacular de falar por falar. A fala por imitação se funda na citação. O autoritarismo é “citacionalista”. Repete ideias lançadas no âmbito da propaganda fascista, ela mesma viciosa e repetitiva. O autoritarismo depende de sua repetibilidade, pois ele é uma máquina de produção de subjetividade pelo discurso. Daí a importância da falação odiosa.

Não pensamos no que dizemos. Para entender o conteúdo do que dizemos precisamos entender a forma com que dizemos. E isso é muito complicado. O diálogo o é mais ainda porque não nos ocupamos em prestar atenção no que pode ser um diálogo, ele mesmo um modo de conversar cheio de potências. Não fazemos a sua experiência na microfísica do cotidiano que poderia nos dizer algo sobre nossa potência de transformação em termos macrofísicos. Precisaríamos pensar mais, é verdade, mas vivemos no vazio do pensamento, ao qual podemos acrescentar o vazio da ação e o vazio do sentimento.

Atualmente, como em todas as épocas em que o autoritarismo é a prática de extermínio da política, os cidadãos são chamados diariamente ao treinamento do ódio. Sabemos que nenhum afeto é totalmente espontâneo, que nenhum sentimento é natural. O treino para o amor ou para o ódio se dá pela repetição dos discursos. É preciso repetir e aderir, copiar, imitar. Falar por falar. Repetir o que se diz na televisão e nos meios de comunicação. Ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa para dizê-la de qualquer jeito. Ou dizer sem sequer saber o que se diz. No gesto do mero “compartilhar” sem ler que se tornou fácil (tanto quanto o “comprar com um clique” pela internet) sabemos que estamos na mera reprodutibilidade da informação que nada quer dizer. Fugimos do pensamento analítico. Fugimos do discernimento que ele exige.

Ora, a fuga do pensamento produz o seu vazio. Ela o retroalimenta. Só a interrupção do círculo vicioso do pensamento vazio é capaz de mudar o rumo autodestrutivo nos âmbitos micro e macropolíticos. O ódio é o afeto capitalista que fomenta a morte diabólica do diálogo. Política é produção simbólica. É sinônimo de democracia como laço amoroso entre pessoas que podem falar e se escutar não porque sejam iguais, mas porque deixaram de lado suas carapaças arcaicas e quebraram o muro de cimento onde suas subjetividades estão enterradas.

A política como perfuração de muros ideológicos depende da persistência da resistência. Depende de aprendermos o que pode ser um diálogo enquanto guerrilha metodológica que precisa ser mais forte do que o ódio nesse momento. Não acabaremos com o ódio pregando o amor, mas agindo em nome de um diálogo que não apenas mostre que o ódio é impotente, mas que o torne impotente.

Então precisamos começar a conversar de um outro modo, mesmo que pareça impossível.

Panorama Tricolor

@PanoramaTri

Imagem: tib/record

Colaborou Thomaz Brasil

Muito bom, obrigado pelo texto.